メイン・ページ > 2011年09月

テテ・モントリュー/ボディ・アンド・ソウル

JAZZ Piano 3

2011年09月20日

Tete Montoliu / Body and Soul

今日はテテ・モントリュー、久しぶりの登場です。紛れもない天才ジャズ・ピアニスト。盲目であることが彼に神の手と感性を与えたと。耳にタコができるほどに繰り返し聞いてきたお気に入りのライブ盤をご紹介します。パーソネルは、テテ・モントリュー (p)、ジョージ・ムラーツ(b)、ジョー・ネイ(ds)。1971年ミュンヘン録音。Enya。

テテ・モントリューのピアノをご存知の方も多いと思います。私ももちろんその真価をよく分かっているつもりでいました。特に、その前人未踏と言えるテクニックと、歳を重ねるうちにバラッド演奏等に聞かれるその情念の深さ具合に、ただならぬ魅力を感じつついつもいつかお近くにと念じておりました。

例えば、本作2曲目Old Folks や4曲目 Nightingale に聞かれる奥深い慈愛とでも言いたくなるような饒舌だけど優しく静かに心に訴えかけてくるピアノ演奏に、私はもう痺れっぱなし惚れっぱなしなのです。好きで好きで堪らない。もうすべてを受け入れて成すがまま、好きにして状態ですわ。

痒いところに手が届くというか、その執拗で飽くなき掘り下げ方、こちらが懇願してもその手を休めず、次々と手を変え品を変え、繰り出される手練手管の数々、その押し寄せる快感の波に、もう止めてください、堪忍してください、気が狂います、お願いしますお願いします、と叫んだまま、あ〜あ〜逝きます逝きます、ついには大往生を遂げてしまうのでございました。

何だか、荷風(もちろん姓は永井ね)にでもなった気分になってきますが、テテ様はそんな凄腕の持ち主。海千山千のジャズ好きももうテテさん貴方の手にかかればたいていメロメロでござんすよ。5曲目 Body and Soul はなじみの常連。私はこれには持ちこたえられますよって。しばしの休息とご歓談とまいりましょう。

6曲目 Lament もおなじみながら、深い愛情が込められていますね。事後の余韻を客観的に味わうのに丁度いい感じですわね。今夜も貴方に恥ずかしい姿をお見せして終いには無茶苦茶にされて、でもこれ本望でござんす。私は本に幸せ者でござんすよ。ありがたや。それで次はいつですの?

いけませんね。テテ・モントリューさんにあまりにも失礼ではないですか。スペインというかカタロニア人は快楽主義者に違いないと思うわけです。人間の酸いも辛いも知り尽くし、行き着くところに行き着いたらテテ・モントリューを聞きましょう。聞いてブラボーと言いましょう。

Tete Montoliu (p), George Mraz (b), Joe Nay (ds).

YouTubeからテテ・モントリューの信じがたいピアノ演奏を見てみましょう。これで盲目とはもう天才としか言いいようがないですね。速弾きだけでなく、次々に湧き出てくるフレーズの洪水とその高い音楽性にはもう唖然とするばかり。それによく見れば可愛くてとってもいい男。とぼけた顔してババンバン。貴方にはもうメロメロですわ、どうぞお好きなままに、と女でなくとも言いたくなるほど。VIDEO

もう1本。少し若い70年代ものから。当時からの十八番レパートリーBody and Soul。VIDEO

詳しくはアマゾンでどうぞ。→ Tete Montoliu / Body and Soul

関連エントリはこちらから。テテ・モントリュー/テテ ケニー・ドーハム/ショート・ストーリー

≪ 続きを隠す

投稿者 Jazz Blogger T : 21:20

| トラックバック

スティーブ・キューン/亡き王女のためのパヴァーヌ

JAZZ Piano 3

2011年09月19日

Steve Kuhn / Pavane for a Dead Princess

今日はスティーブ・キューンの比較的近年の作品から一枚紹介しましょう。クラシックのピアノ小品をジャズにアレンジするという安易な企画ながら、期待以上にキューンらしい節度ある美的ピアノが香る詩的なジャズ音楽となっています。パーソネルは、スティーブ・キューン (p)、デビット・フィンク (b)、ビリー・ドラモンド (ds)。2005年NYC録音。Venus。

スティーブ・キューンのピアノが好きです。といっても70年代くらいまでの若いキューンしか知らなくてその当時の彼の数枚のアルバムのことなのですが。近年venusに吹き込まれた多くの作品はほとんど聞いてなくて実は本作が初めてなのです。

本作を手に取った理由は、個人的に最近よく聞いているクラシックのピアノ曲がずらりと並んでいたことと、やはりまだ聞いてない近年のキューンの演奏が非常に気になっていたからです。あまり期待していなかったというのが本音ではあります。

繰り返し聴いていますと、キューン往年のあの魅惑のピアニズムとタッチが少しながら感じられて、これいいんじゃないかと思われるのでした。甘いメロディをキューンはさらりと流しますね。そのあっさりとした感触の中にも、時おり見せる知的なリリシズムが品がよすぎて私は胸がキュンとなってしまうのです。

そう、スティーブ・キューンの美意識というかセンスが私にはぴったりくるのですね。上品で節度があって、押し付けるところがない、そんな凛とした佇まいの中に、静かにしかも朴訥に紡がれる何気ない音の連なりが私の琴線に触れる瞬間があるのですね。これはとても繊細なことなので、うまく説明ができませんが、分かる人には分かってもらえると思うのです。

1. I'm Always Chasing Rainbows

Steve Kuhn (p), David Finck (b), Billy Drummond(d).

YouTubeから2007年頃の演奏をピックアップしました。ピアノのタッチが実に美しいですし、紡がれる音がキューンの美学を如実に示しているように思われます。VIDEO

詳しくはアマゾンでどうぞ。→ Steve Kuhn / Pavane for a Dead Princess

関連エントリはこちらから。スティーブ・キューン/エクスタシー スティーヴ・キューン/スリー・ウェイブズ スティーヴ・キューン/リメンバリング・トゥモロウ

≪ 続きを隠す

投稿者 Jazz Blogger T : 16:08

| トラックバック

チャールズ・ミンガス/道化師

JAZZ others 3

2011年09月18日

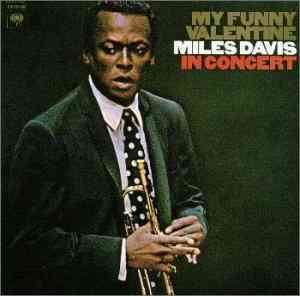

Charlie Mingus / Crown

今日はチャーリー・ミンガスの名盤「道化師」ですね。ジャズはやはりこうでなくっちゃというグルーヴ感に満ちた味わい深いミンガス・ジャズ。ミンガスの重いベースによる強靭なリズム&ブルースと粘っこいフロントのアドリブ・ソロが冴える印象派ジャズ物語。パーソネルは、チャーリー・ミンガス (b)、カーティス・ポーター (as,ts)、ジミー・ネッパー (tb)、ウェイド・レ-ジ (p)、ダニー・リッチモンド (ds)。1957年NYC録音。Atlantic。

「直立猿人」(1956)に続くミンガス・ジャズの2作目ですね。いずれも名盤の誉れ高い作品です。「直立猿人」のフロントは、アルトのジャッキー・マクリーンとテナーのJ. R,モンデローズ、こちら「道化師」のフロントは、アルトのカーティス・ポーターとトロンボーンのジミー・ネッパーです。これらフロント・ラインの力強くブルージーなインプロビゼーションが鍵を握りますが、いずれも素晴らしい内容ですね。

前者の二人は直立猿人だけでミンガスの元を去りましたが、後者の二人はその後もミンガスに気に入られたのかよく使われています。特にジミー・ネッパーのトロンボーンの響きはミンガス・サウンドを形作る象徴的なものとなりました。ちなみにカーティス・ポーターはシャフィ・ハディのことで非常にいいサックス奏者ですね。ほぼミンガスのアルバムでしか聞くことができませんが。

カーティス・ポーター、ジミー・ネッパー、ダニー・リッチモンド、それにミンガスの強靭なバックが揃えば、まさにそこは独特のミンガス・ワールドなのです。時に荒々しく怒り、時に極めて優しく美しく、時にブルージーでグルーヴ感のある素敵なジャズ。スモール・コンボとは思えない分厚いサウンドは、曲名に示されるようなある種の具象性を備えるに足ります。

基本的にミンガスのジャズはブルースがベースですね。作編曲に才のあるミンガスは素敵なメロディラインを埋め込むことにより、ミディアム・テンポのブルースはスマートで魅力に富んだ演奏となります。例えば、チャーリー・パーカーを想起させる3曲目でのグルーヴィーな味わいはミンガス・ジャズの典型的な魅力を表現した演奏です。構成力のあるインプロビゼーションは何度もテイクを重ねた結果であろうことが想像されます。

1. Haitian Fight Song

詳しくはアマゾンでどうぞ。→ Charlie Mingus / Crown

関連エントリはこちらから。チャールズ・ミンガス/直立猿人 チャールズ・ミンガス/メキシコの想い出 チャールズ・ミンガス/ミンガス・アー・アム チャールズ・ミンガス/ジャズ・ポートレイツ

≪ 続きを隠す

投稿者 Jazz Blogger T : 00:08

| トラックバック

アル・ヘイグ/セレンディピティ

JAZZ Piano 3

2011年09月12日

Al Haig / Serendipity

今日はお気に入りのピアニスト、アル・ヘイグです。繊細なピアノ・タッチから繰り出される優しく麗しい響きはクセになりますね。70年代後半晩年のヘイグは快調で安定していたことが伺われます。本作はその中の一枚。ミスタッチ目立たずマイ・ペースな好調ぶりが伺える素敵な演奏です。パーソネルは、アル・ヘイグ (p)、ジャミール・ナッサー (b)、ジミー・ウォームウォース (ds)。1977年録音。Interplay。

ジャケットが印象的です。本作と全く同じ音源が「I Love You」というアルバム名でも出ていますがそちらのジャケットは地味です。なぜに「Serendipity」というアルバム名とこの美しい蝶のジャケットで売り出されることになったのでしょうか。

サイエンスに携わる身としては、このセレディピティという言葉は非常に身近で日常的なキーワード。セレンディップ王子の逸話から取られた「偶然得られた掘り出し物」というような意味で、大発見や発明の際によく語られます。本作品にはそんなシチュエーションでもあったのかなと想像してしまいますが。

アル・ヘイグ(1924〜82)の70年代以降のアルバムを最近好んでいろいろ聞いています。40年代後半から50年代前半にかけて、チャーリー・パーカーやスタン・ゲッツのバックで、あるいは数少ないリーダー作に聞かれるアル・ヘイグが元々大好きでした。野辺に咲く一輪のスミレとでも形容したくなるいぶし銀の渋い演奏に感激していましたが、70年代以降の趣味がよく音質もよいトリオ作品は典型的快適バピッシュなピアノ・ジャズとして何気に気楽に聞ける隣の小綺麗なお姉ちゃん的ジャズなんです。

隣のお姉ちゃんなんですが、時々ちらりと見せるその凛とした佇まいのせいで実のところは憧れの存在であったりするのです。いつもは庶民的でおきゃんな可愛いタイプなのに、たまにメガネを外して遠くを見つめるような一瞬の眼差しや姿形がひときわ麗しく品がよくて思わずキュンとなってしまうのですよね。ヘイグの熟練の手管と歳を感じさせない過敏な神経が不思議に同居する音楽は、私にとってそんな身近でありながら永遠に届かぬ憧れなのです。

デリカシーとでもいうのでしょうかね。絶妙にいい具合なセンスを感じるのですね。ビル・エヴァンスもそうですが、左手の和音がいいんですね。微妙に色合いが付けられて、そこそこと思わず唸りたくなるような、痒いところに手が届くというか、きっと美的センスに優れていらっしゃるのでしょう。典雅な音楽なんです。モーツアルトやハイドンの音楽で味わう脳によい音楽。α波が出る音楽なんです。

職人的な気質。美の追求に一生懸命だったと思われます。さらりと流れるフレーズやハーモニーに才能ある職人気質(かたぎ)の技が隠されているのです。ちょっと聞くだけでは平凡な感じがするのですが、耳を澄まして繰り返し聴いているとその薄味ながら絶品と言いたくなるような忘れがたい味とバランスがあるのです。これは、日本料理やアルコールの良し悪しに似ています。旬の素材のいい味を引き出すためには化粧の濃いこってりしたものより非常な薄味であったり、アルコールは甘口でなくあっさり目の辛口であったりするのです。

70年代のアルバムをここに整理しておきましょう。まだ聞いていないものがたくさんあります。

全9曲。どれも分かり易く耳障りのよいジャズです。スローなバラッドもよいですが、ミディアム調の曲に旨味というかコクがあるように思います。ラヴェルのピアノ音楽が繊細なガラス細工のような美しい印象を与えることがありますが、アル・ヘイグのジャズもまさに同様な印象があり、さらに新鮮な生ものという、違った意味の壊れ易さ、儚さを感じます。9曲目エリントンとストレイホーンのCome Sundayが一番好きかな。マヘリア・ジャクソンの歌声とはまた違った上品な哀愁が漂っています。

1. I Love You

Al Haig (p), Jamil Nasser (b), Jimmy Wormworth (ds)

Al Haig / Serendipity

関連エントリはこちらから。アル・ヘイグ/ジャズ・ウィル・オー・ザ・ウィスプ アル・ヘイグ/オルニソロジー アル・ヘイグ/インヴィテイション

≪ 続きを隠す

投稿者 Jazz Blogger T : 22:38

| トラックバック

セロニアス・モンク/ブリリアント・コーナーズ

JAZZ others 3

2011年09月11日

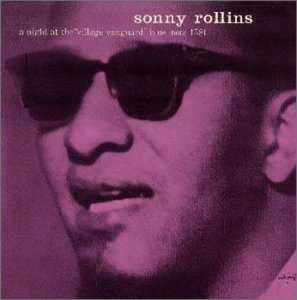

Thelonious Monk/Brilliant Corners

セロニアス・モンクの登場です。50年代の定評あるハード・バップの名作ブリリアント・コーナーズ。ロリンズとモンクの組み合わせがスリルある最高のモダン・ジャズを生み出しています。パーソネルは、アーニー・ヘンリー(as)、ソニー・ロリンズ(ts)、セロニアス・モンク(p)、オスカー・ペティフォード、ポール・チェンバース(b)、マックス・ローチ(ds)、クラーク・テリー(tp)。1957年録音。Riverside。

セロニアス・モンクのジャズを聴くときジャズ特有の醍醐味を感じるのは自分だけではありますまい。モンクの作り出す音楽には、スリルと興奮、それに安らぎというジャズが持つべき最高のパーフォーマンスがいつも示されるのです。特異な演奏スタイル、予想しにくい意外な展開、魅力的な自作楽曲。

この57、58年頃のモンクは、コンボ演奏では、本作「ブリリアント・コーナーズ」と共に「モンクス・ミュージック」、それにファイブ・スポットでのライブ演奏である「ミステリオーソ」と「イン・アクション」、ソロ演奏では、「セロニアス・ヒムセルフ」と「アローン・イン・サンフランシスコ」と名作を次々と発表しています。本作は特にハード・バップだけでなくモダン・ジャズの傑作として大変に著名な作品。

モンクのジャズ史における貢献は一人の巨人ピアニストということだけではなく、競演するプレイヤーに多大なインスピレイションを与えたことでしょう。本作のソニー・ロリンズだけでなく、ジョン・コルトレーンやジョニー・グリフィンというジャズ・ジャイアンツたちが成長過程でモンクと競演することで巨人足りえるようなよい影響を受けたと言われています。

こうしたモンクの秘密はいったいどこにあるのでしょう。彼の音楽の魅力と周囲への影響力がモンク音楽の持つどういった特性に由来しているのか。この課題は恐らくはモダン・ジャズの歴史において、また、ジャズ音楽の魅力とは?といった極めて根源的な問題に発展すべきものに違いありません。

私自身のモンク体験は大学生の頃に中古レコードで買った「ミステリオーソ」です。大阪の難波にあるワルツ堂というレコード屋さんの中古コーナーです。当時アルバイトで得たお金をレコードと映画に喜び勇んで?費やしていました。その辺の話はさておき、今でも覚えているのは、その買ったばかりのレコードをたまたま立ち寄った友人の家にて初めて聴いたのですが、ミステリオーソという表題の通り、何やら奇妙な音楽であまり関心しなかったのを覚えています。その後繰り返し聴くことで大好きなアルバムになるのですが最初はいい印象ではなかったのです。フロントがテナー1本、そのグリフィンがもうワンコーラス、ワンコーラスとしきりに煽られているのがよく分かるのですね。その期待に応えんとグリフィンは彼本来の持ち味であるところの素晴らしいブローを延々とやってのけるのですね。

曲想は奇妙な感じですが、各ソロ・プレイヤーの出来はジャズとして最高なものになるというのがモンクのコンボ演奏の特徴でしょう。つまりは、モンクがフロント・ラインに期待する期待度合いが非常に高く、最高のパーフォーマンスを引き出すためにモンクがいろいろ工夫をしているらしいということが考えられるわけです。

モンク音楽の美学は彼のソロやトリオ演奏を聴けばおおよそ分かります。とても不可思議で奇異な感じのする楽奏と音運びなのですが、ジャズの魅力という点では非常に素晴らしいのですね。ジャズの特有の魅力というものの本質が逆によく見えてくるように思えるのです。それは決して耳障りがいい音の連なり、そうメロディだけの問題でないことを教えてくれます。リズムやハーモニーといったことが複雑に絡み合って一種独特の音楽的な魅力が表現されているに違いないと確信できます。

例えば、モンクは恐らくは意識的に敢えて不協和音を奏でます。それによって全体にゆらぎというか揺さぶり、不安という波紋が広がります。それはフロントのソロ演奏にもインプロビゼーションの新たな地平というか可能性を与えることになり、よりスリルのある演奏に繋がるように思えるのです。つまりはモンクはコードとその進行を自在かつ微妙に操ることで、各ソロ演奏者の自発的spontaneousで意外性に富んだ演奏を引き出しているように見受けられます。そうした音楽センスや美学がひときわ優れていることこそモンクの巨人たる由縁に違いないだろうと思われます。

素人っぽいピアノ演奏、誰にでもできそうな拙いように見える演奏の背後には、こうしたいろいろ表面だけ見ていても見えて来ないモンク音楽の秘密が隠されているように思います。自由と即興性、意外性、醍醐味、スリルなど、ジャズ音楽が持つべき魅力をモンクの残したジャズはたくさん有しています。一瞥ではなかなか分からないモンク音楽の深みとか深さ具合を漠然と頭に思い浮かべながら聞き慣れた彼の音楽をまた新たに聴いてみるのもご一興というものです。

本作で自分が一番好きなのは、3曲目 Pannonica 。ロリンズの自信に満ちた逞しいテナー・ソロを聴いていますと、これぞモダン・ジャズの本流というか、ジャズの醍醐味を実感させられます。軽快なモンクのピアノと豪放なロリンズのテナーの対比、また、テーマメロディのおっとりした感じとロリンズのぐいぐい引っ張ってゆく強引さの対比、いずれもそのバランスがおもしろいのですね。

1. Brilliant Corners

YouTubeからモンクの代表作の一つラウンド・アバウト・ミッドナイトをトリオ演奏でどうぞ。彼の演奏はいつ聞いても独特ですが、こうして演奏風景を見ながら聞くとまた違った印象になります。詩人というか詩的ですね。一つ一つの音が突き刺さります。力のある言葉そのものです。VIDEO

Thelonious Monk/Brilliant Corners

関連エントリはこちら。セロニアス・モンク/ミステリオーソ セロニアス・モンク/ウィズ・ジョン・コルトレーン セロニアス・モンク/プレイズ・デューク・エリントン セロニアス・モンク/セロニアス・ヒムセルフ セロニアス・モンク/アローン・イン・サンフランシスコ セロニアス・モンク/ストレート・ノー・チェイサー

≪ 続きを隠す

投稿者 Jazz Blogger T : 13:07

| トラックバック

デニー・ザイトリン/音楽がある限り

JAZZ Piano 3

2011年09月04日

Denny Zeitlin/ As Long As There's Music

デニー・ザイトリン(1938〜)はお気に入りのピアニスト。少ないアルバム数ながらその個性は深く印象的です。本作は97年と比較的新しいながら60年代往年の粘稠で耽美的なピアニズムが変わらず表現されています。パーソネルは、デニー・ザイトリン(p)、バスター・ウィリアムス(b)、アル・フォスター(ds)。1997年録音。Venus。

私にとってデニー・ザイトリンは長年に渡って気になるピアニストの一人です。他に気になるのはアル・ヘイグ、E・ピエラヌンツィ、ロバート・ラカトッシュあたりです、現時点では。自分にとってまだ全貌が見えていない、個性が大変に好みに合う、今後の活躍や新譜を期待したい、といった類のものです。まあでも、アル・ヘイグはとっくに亡くなっており、ザイトリンさんも高齢ということで今後は明らかに期待できないのですが。

私にとってのジャズ・ピアニストの分類というか色分けはオーソドックスなものだと思います。①バド・パウエル、セロニアス・モンク、ビル・エヴァンスが別格にあって、②バップ系パウエル派の多くの俊英達、例えば、ソニー・クラーク、レッド・ガーランド、ウィントン・ケリー、トミー・フラナガン、ハンプトン・ホーズらがいて、③エヴァンス派で60年代以降に登場の名ピアニスト達、例えば、キース・ジャレット、ミッシェル・ペトルチアーニ、エンリコ・ピエラヌンツィら、④それに現代21世紀の、ビル・チャーラップ、ブラッド・メルドー、ロバート・ラカトッシュら。その他を入れても4種かそこらの分類です。その他としては、例えば、オスカー・ピーターソン、レイ・ブライアント、アーマッド・ジャマル、テテ・モントリューら。

その中で、特に、アル・ヘイグ、スティーブ・キューン、デニー・ザイトリン、エンリコ・ピエラヌンツィ、ロバート・ラカトッシュら耽美的で個性的なピアニストが個人的な好みになります。ヘイグのみバップ系パウエル派、その他はエヴァンス派と思われます。いずれも個性はあるものの特有の美しいジャズ・ピアニズムの表現には共通の美学というかセンスを感じます。

デニー・ザイトリンのピアノはすぐに彼の演奏だと数小節を聴けば分かる類の個性的な演奏スタイルであり、その特徴は粘っこい音と音との繫がりがもたらす深く濃厚で魅惑的な退廃的リリシズム。特にスローバラッドでの情緒的なインプロヴィゼーションにはそういった深海のような深い味わいがあって、好きな人にはたまらないのではないでしょうか。音の選び方も曖昧模糊とした雰囲気を恐れずというか敢えてそうした不完全感を醸すことで麻薬的に魅了するようなところがあります。

ビル・エヴァンスも同類の演奏と印象を与えてくるのですが、ザイトリンにはザイトリン独特の美学があって、ため息の出るようなより深い一種病的な音世界を形作るようなのですね。糸を引くようなネバネバした余韻を持った夜の音楽。そんなザイトリンのバラッド演奏を私は愛して止まないのです。本アルバムでもそうした魅力ある演奏を聞くことができます。例えば、3曲目 For Heaven's Sakeや9曲目 I Fall In Love Too Easily。いずれもザイトリンを忘れさせないピアニストにするに足る素敵な演奏。

また、ミディアム・テンポの曲調でもザイトリンの好ましい特徴があります。例えば、7曲目 Triste では、ボサノヴァ風のアレンジで快適な演奏の中に、独特の音運びとタッチ、それにハーモニーセンスによって、浮遊感というか至福感を与えてくれます。サラリとしているけれど、手の込んだザイトリン流の仕掛けがたくさん埋め込まれている、そんな印象です。表題曲1曲目の As Long As There's Music や5曲目 I'm All Smiles でもそんなデリケートなタッチが味わえます。

1. As Long As There's Music

Denny Zeitlin (p), Buster Williams (b), Al Foster (ds).

詳しくはアマゾンでどうぞ。→ Denny Zeitlin/ As Long As There's Music

関連エントリはこちらから。デニー・ザイトリン/ザイトガイスト ジェレミー・スタイグ/フルート・フィーバー

≪ 続きを隠す

投稿者 Jazz Blogger T : 12:33

| トラックバック

Steve Kuhn / Pavane for a Dead Princess

Steve Kuhn / Pavane for a Dead Princess  Thelonious Monk/Brilliant Corners

Thelonious Monk/Brilliant Corners  Denny Zeitlin/ As Long As There's Music

Denny Zeitlin/ As Long As There's Music